스마트섬유 기술 동향 및 전망

<목차>

0. 요약

1. 개요

2. 시장 전망

3. 국내외 정책 현황

4. 스마트섬유 기술 현황

5. 스마트섬유 관련 표준화 동향

6. 결론

출처 및 참고 자료

0. 요약

- 스마트섬유 및 스마트의류 기술은 텍스타일 기반 웨어러블 디바이스 제품이다. 또한 인체 착용 상태에서 쾌적성과 활동성을 부여하기 위하여 텍스타일 기반으로 제작되어 일반적인 의류의 형태적 특징과 기능을 유지하면서도 인체와 직접 접촉하여 신체 및 일상의 모든 것에 대한 모니터링과 반응이 가능한 제품으로, 인체와 최근접 환경을 형성하면서 인체 특성을 고려한 개인 맞춤화가 가능한 기술이다.

- 주요 선진국에서는 스마트섬유 핵심기술의 확보, ICT 기술 융합을 통해 군·소방·스포츠·헬스케어 분야 적용을 위하여 기반 조성 및 지원 정책이 활성화되고 있다.

- 국내에서 전기전도성 소재, 텍스타일 기반 전자소자 등 원천기술 및 소재·부품 단계의 연구는 활발한 편이며, 미국 등 주요국과의 원천기술 격차가 크지 않은 것으로 평가되고 있다. 그러나 제품 및 서비스 산업화 측면에서 수요-제조 간 협업 체제, 이종 기술 간 융합 수준, 완제품 제조를 위한 공급망 확보, 양산성 기술 및 서비스 연계가 미흡하여 고도화된 다기능의 제품보다는 단순 용도나 시장 안정성이 확보된 제품 위주로 개발되는 상황이다. 시장의 수요를 반영한 제품 설계 및 생산기반의 기술 확보 시 고도화된 웨어러블 디바이스 신시장 창출이 가능하므로 이를 위한 적극적인 투자와 지원이 필요하다.

1. 개요

- 웨어러블 디바이스는 인체에 착용할 수 있는 전자기기를 의미하며, ICT·바이오·나노 등 다양한 기술 융합을 통해 새로운 제품과 서비스가 개발되고 있다.

- 초창기 크기가 큰 전자기기의 소형화와 이동식 휴대형을 거쳐 인체에 착용할 수 있는 형태로 발전하고 있다. 핏 밴드와 같은 단순한 기능의 기기에서 생체신호 모니터링 및 커뮤니케이션이 가능한 스마트워치, 인체 및 환경 모니터링과 반응, 특정 기능 부여가 가능한 스마트의류까지 다양한 형태로 개발되고 있다.

- 단순한 정보 제공의 역할로 시작하여 사용자의 신체 상태와 환경 조건을 실시간 모니터링하고 분석하는 기능, 기기 연동을 통한 외부와의 연결 기능에 이어 인공지능 기술의 접목 및 고도화에 따라 상황 인지와 예측을 통한 지능형 디바이스로 발전하고 있다.

- 스마트의류는 웨어러블 디바이스 중 의류형 제품으로, 섬유 소재가 지닌 고유의 화학적·물리적 특성을 유지하면서 전기전자, 통신, 센싱, 에너지, 데이터 등 이종의 기술과 융합하여 주위 환경이나 소재 내부의 자극에 대한 감지 및 반응 시스템을 갖춘 신개념 미래형 의류를 말한다.

- 일반적인 의류의 형태적 특징과 기능을 제공하면서 전자기기의 기능을 더하여 인체와 직접 접촉하여 신체 및 일상의 모든 것에 대한 모니터링과 반응이 가능한 제품이다. 인체와의 최근접 환경을 형성하고 환경 노출부와 인체 접촉부를 대상으로 동시 정보 수집 가능, 신체 부위별 최적 측정 부위의 다중 생체 정보 및 활동 정보 수집 가능, 땀 등의 체액과의 접촉 가능, 신체 부위별 자극 및 활동 증강이 가능한 장점을 보유하고 있어 웨어러블 디바이스의 최종적인 형태로 추구되고 있다.

- 다만 인체 형태와 동작에의 적응, 인체 분비물 및 외부 오염물과의 접촉 등의 문제로 인해 소재와 제품의 신축성 및 유연성, 세탁 등 내구성이나 관리 문제가 대두되기 때문에 이에 적합한 소재 및 부품 개발에 대한 기술적 난이도가 높은 것으로 판단된다.

2. 시장 전망

- 글로벌 스마트의류 시장은 2021년 27억 4,000만 달러에서 연평균성장률(CAGR) 약 26.8%로 증가하여 2030년에는 180억 달러에 이를 것으로 전망되고 있다.*

* EMERGEN RESEARCH(2023.1)

- 현재까지는 시장 도입기이며, 웨어러블 디바이스 제품군 중 스마트의류는 스마트워치, 이어웨어, 스마트밴드에 이어 가장 낮은 출하량과 시장 점유율을 보이고 있으나 앞으로의 시장 성장성이 가장 높게 전망되고 있다.

표 1. 글로벌 웨어러블 디바이스 출하량 현황 및 전망

- 스마트의류는 군용이나 특수복으로 개발되기 시작하여 아웃도어 시장의 확대와 함께 스포츠 분야, 의류·패션 분야에서 먼저 수요 중심의 시장이 형성되었다. 또 인구 고령화와 건강에 대한 인식이 강조되면서 건강 상태 모니터링이 가능한 의료·헬스케어 용도의 수요가 급증할 것으로 전망되고 있다.

- 스마트의류 제품별 상업화 진행 단계는 다음의 그림에 나타낸 바와 같이, 온도조절(발열)은 가장 시장 규모가 크고 성숙도가 높은 분야로 보호복류에 이어 스포츠 및 일반 의류에 이어 온열치료 순으로 상업 화되고 있다. 생체 신호 모니터링은 현재 가장 활발히 개발되고 다양한 방면의 적용이 기대되는 영역으로 엘리트 스포츠와 같은 특수 분야에서 일부 상업화가 진행되었으며, 의료 관련 모니터링 및 일반인용 제품으로는 상업화 초기 단계에 있다. 발광 분야는 의류, 신발 및 홈텍스타일에 이르기까지 다양한 제품이 개발되고 있고, 현재는 패션 분야에서 관심도가 높으나 보호복 및 의료 관련 영역까지 확장될 것으로 기대되고 있다.

표 2. 국내외 주요 스마트 섬유 제품

3. 국내외 정책 현황

- 스마트섬유는 스포츠, 의료·헬스케어, 보호복, 군사·방위 등 특수 기능이 요구되는 산업을 중심으로 최종 소비재 전반에 전용될 것으로 전망되며, AI 등 디지털 기술과의 융합으로 새로운 활용 분야로 시장 창출이 가능할 것으로 예상된다.

- 스마트섬유 분야는 고난이도의 첨단 기술력을 요구하는 분야로, 현재까지는 공급망 확보와 생산성 등의 이유로 관련 선도기업이 부재한 상황이다. 미국, 유럽 등 주요 선도국은 스마트 텍스타일과 스마트의류 분야를 첨단제조업으로 규정하여 기반 구축 진행, 디지털 헬스케어 생태계 활성화와 연계한 정책적 지원이 이루어지고 있다.

표 3. 주요 국가별 스마트의류산업 육성 정책

4. 스마트섬유 기술 현황

텍스타일 기반 전자소자 기술

- 텍스타일 기반의 전자소자는 접근 방식에 따라 섬유 자체를 기판으로 사용하여 그 위에 전자소자를 형성하는 ‘온 텍스타일(on-textile)’ 기술과 섬유에 실과 같은 형태의 전자소자를 삽입하여 구성하는 ‘인 텍스타일(in-textile)’ 기술로 구분된다.

- On-textile: 평평한 기판 위에 기능성 박막을 적층하여 구성하는 기존의 소자 개발 방식을 활용하여 섬유를 기판으로 사용, 직접 제작하거나 평면 구조로 제작된 소자를 섬유에 고정하여 구현한다. 기존 소재나 소자 구조의 한계로 유연성이 떨어지고 섬유 기판의 다공 구조 및 거친 굴곡으로 성능과 내구성이 떨어질 수 있다. - In-textile: 기능성 전자부품을 실과 같은 형태로 개발하여 소재-공정-소자에 이르는 제작 전 범위에 걸쳐 개발이 필요하다. 다양한 기능성 나노소재 개발로 인해 센서, 에너지, 안테나, 디스플레이 등 대부분 전자부품이 섬유 형태로 구현이 가능하다. 다만 다양한 전자부품의 집적화를 통한 시스템 제작과 내구성 확보를 위한 기술개발이 요구된다.

- On-textile 방식으로는 비섬유형 센서를 의류나 섬유에 부착·삽입하여 스마트의류 제품을 구현하고 상용화시킨 사례가 있다.

- In-textile 방식으로는 유연하면서도 전도성을 갖는 전자섬유를 사용하거나 저항(resistor), 커패시터 (capacitor), 다이오드(diode), 인덕터(inductor), 증폭기(amplifier), 논리 게이트(logic gate) 등의 전자소자를 섬유에 삽입 가능하도록 실 형태로 개발하는 연구가 진행되어 왔다. 이를 통해 센서(압력센서, 전기화학센서 등), 트랜지스터, 발광다이오드, 태양전지, 압전, 배터리 등 다양한 응용 소자가 개발되고 있다.

텍스타일 회로기술

- 텍스타일 기반의 회로는 전도성 섬유를 제직·편직·자수하거나 전도성 잉크를 프린트하여 제작된다. 이러한 회로는 신축이나 구김 같은 변형에서 전도도 변화가 거의 없어야 하며, 소자 및 부품과의 연결 부위가 파손되지 않아야 한다.

- 전도성 원사는 스마트의류에서 전력을 제공하거나 전기적인 입출력 신호를 전달하는 기능을 수행하는 핵심소자로서 회로의 역할을 대체할 수 있다. 전도성 원사는 금속 와이어를 사용하는 방법, 일반 고분자섬유에 전도성 물질을 함유시키거나 코팅하는 방법, 전도성을 가진 고분자섬유를 활용하는 방법 등으로 제조된다.

- 직물형 전자회로는 비교적 간단하게 구현이 가능하나 제직 공정에 견딜 수 있도록 원사의 물성을 확보할 필요가 있다. 편성물형 전자회로는 루프 형태로 조직이 형성되므로 신축성을 요하는 신체 정보 측정과 회로 구성에 유리하다. 전도성 섬유가 외력에 대응할 수 있는 범위가 넓어 쉽게 절단되지 않는다는 장점은 있으나, 원사가 하나라도 끊어지면 전혀 복구할 수 없다는 단점도 있다.

- 자수형 전자회로는 컴퓨터 자수기를 이용하여 다양하고 정밀한 전자회로를 비교적 쉽게 직물에 적용할 수 있는 기술로, 특히 동일한 전자회로를 반복적으로 생산하는 데 유리하다.

- 프린트형 전자회로는 전도성 또는 반도체 잉크를 직물이나 부직포 표면에 인쇄하여 전자회로 패턴을 구현한다. 잉크의 점도 및 흡수성이 중요하며, 내열성이 좋은 섬유 소재가 요구된다.

텍스타일 기반 발열·발색·발광소자 기술

- 텍스타일 기반 발열체는 발열 기능을 갖는 소자나 섬유형 발열체를 활용하여 의류에 탈부착하거나 내장시키는 방식을 활용한다.

- 의류에 적용되는 발열기술은 주로 발열패드를 의류에 부착하는 방식 또는 금속 와이어 자수 방식으로 포함하는 방식이 활용된다. 발열패드는 탄소섬유를 열선으로 활용하거나 탄소 기반 물질을 프린팅 방식으로 회로화해서 제작하므로 접히거나 구겨지더라도 손상의 위험이 없고 높은 안전성과 내구성을 지니는 장점이 있다. 이러한 패드는 스마트폰을 이용하여 온도를 조절할 수 있으며, 휴대용 배터리와 연결하여 전력을 공급하는 방식으로 활용되고 있다.

- 섬유형 발색소자는 전압을 인가했을 때 전계 방향에 의해 가역적으로 색상이 변하는 현상을 이용하며, 이러한 특성을 지닌 재료의 전기화학적 산화환원반응에 의하여 재료의 광특성을 가역적으로 변화시킬 수 있다. 전기변색을 위한 물질로는 텅스텐 옥사이드(tungsten oxide), 몰리브데넘 옥사이드(molybdenum oxide), 티타늄 옥사이드(titanium oxide), 니오븀 옥사이드(niobium oxide) 및 바나듐 옥사이드 (vanadium oxide)가 사용되고 있다. 전기변색 직물은 적색, 녹색, 청색을 구현할 수 있는 3개의 전기변색사를 서로 교차시켜 직물을 직조하며, 삼원색을 기반으로 다양한 색상과 형상을 구현할 수 있다. 이에 기존 스마트창호, 선글라스, VR 기기뿐만 아니라 의류, 가방, 신발, 커튼, 포장지 등 다양한 분야로 적용이 가능하다.

- 텍스타일에 접목된 발광기술은 섬유 직경과 유사한 초소형 발광소자나 발광섬유를 개발하는 방향으로 연구가 진행 중이다. 그러나 섬유에 전자소자를 부착하거나 전도성 섬유를 전자소자에 연결하는 방식은 기계적 변형과 세척에 의해 성능이 떨어진다는 문제가 있다. 최근에는 섬유 자체에 전자소자의 기능을 부여하는 연구가 진행 중이며, 섬유형 디스플레이 구현에 적용될 예정이다.

텍스타일 배터리기술

- 섬유의 변형에 따라 에너지를 전력으로 변환하거나 전력을 저장시킬 수 있는 텍스타일 기반의 자가발전기술 및 배터리는 궁극적으로 모든 소자와 디바이스를 섬유로 통합시킨 웨어러블 제품 개발을 위한 핵심 요소다.

- 섬유를 활용한 태양전지 개발 기술은 기판을 섬유로 활용하여 Ag 전극과 TiO2 컴팩트층, PEDOT:PSS 압전체 등 다양한 소재들이 적층되어 스크린 프린팅 및 스프레이 코팅 방식으로 개발되었다. 이처럼 태양전지가 코팅된 섬유소자는 안정적인 자가발전 성능을 보이지만, 세척이나 기계적 변형에 의해 손상과 기능 저하가 발생하므로 섬유 자체로 자가발전 출력 성능을 보이는 소재의 개발이 필요하다.

- 신체의 움직임과 같은 기계적 에너지를 전력으로 변환할 수 있는 텍스타일 기반 에너지 하베스팅 기술은 주로 마찰전기나 압전 등의 방식을 활용하고 있다. 이러한 텍스타일 발전기는 강한 기계적 물성과 세탁 후에도 안정적인 성능을 유지하는 것이 필수적이다. 직물 형태의 마찰전기 소자는 피부와의 작은 마찰로도 60V의 출력 성능을 나타냄에 따라 착용자의 움직임과 일상생활의 자극을 감지할 수 있는 효과를 보였다. 유리섬유로 만든 옷은 체온에 의해 의류 안팎의 온도 차가 발생하며, 열전소자를 적용하면 온도 차에 의한 에너지 하베스팅이 가능해진다. 상의 전체 면적을 통해 스마트폰 통화를 위한 전력 생산이 가능하며, 이 장치를 이용한다면 충전 없이도 전자기기를 사용할 수 있다.

- 관련 연구는 미국 조지아연구소와 센트럴플로리다대학교, 국내의 성균관대학교와 UNIST, 중국의 후난 대학교 등에서 마찰전기 나노 제너레이터 및 슈퍼(나노) 커패시터 개발, 성능 정량(안정)화, 표준화 등의 연구가 진행 중이다.

- 그러나 텍스타일 배터리 관련 연구는 대부분 프로토타입 수준이며, 발전량 확대 및 효율 향상과 함께 원자재 비용 절감과 제조 단순화 및 효율성 향상이 상용화 연구의 주요 관심사로 부상하고 있다.

반응형 섬유 소재

능동형 쾌적성 증진 섬유 소재

- 형상 변형 통기성 섬유 소재는 자연현상(솔방울, 모공 등)을 모사하여 신체 내 열과 땀이 배출될 때 발열의 원천인 적외선, 수증기, 열 등을 효과적으로 통과시키며, 춥고 건조한 환경에서는 외부로 열확산을 억제하는 기능을 가진 능동형 섬유 소재를 일컫는다.

- 친수성(소수성), 고수축(저수축) 고분자 복합 방사 원사, 형상기억 고분자섬유 등을 탄소나노튜브, 천연열 반응성 미네랄 등 유무기 나노소재 코팅을 통해 인체에서 방출하는 적외선, 땀, 체온 등에 따라 섬유 배열 형상이 변화하여 공극이 달라짐으로써 의복 내 쾌적성을 유지시킬 수 있다.

- Fiber Innovation Technology, 메릴랜드대학교, MIT 등의 연구기관이나 대학 연구팀에 의해 형상 변형 능동형 섬유 소재의 개발이 이루어지고 있으며, 섬유 고분자, 나노 및 바이오 소재 등을 활용하여 체내 환경에 따른 통기성과 보온성 향상을 위한 신소재 개발이 진행 중이다.

- 적극적인 제습 효과를 발휘하는 첨단 섬유 소재는 전기 삼투압 효과를 통해 체내의 땀을 강제 배출할 수 있는 기술로 연약지반 개량공법, 약물 전달용 마이크로 펌프, DNA, 단백질 등 분리·분석 등 다양한 분야에서 연구와 상용화에 적용되는 기술을 접목시켜서 개발되었다. 의류 안감에 다공성 멤브레인과 전도성 섬유 소재를 3층으로 라미네이팅하여 텍스타일 펌프 시스템을 구성한다. 그리고 전도성 섬유에 전압을 인가하면 전기 삼투압 효과로 의복 내 수분이 외기로 강제 배출되는데, 이를 통해 쾌적함을 유지할 수 있게 된다. 중국 칭다오대학교, 스웨덴 린셰핑대학교, 미국 카네기멜런대학교 등에서 연구되고 있다. 전기 삼투압 연구와 실용화를 통해 스웨덴의 Lunamicro AB社와 스위스의 Osmotex社 등에서 패션 의류 제품에 적용하여 작업복, 개인 보호장비, 의약품, 군용 등으로 활용하고 있다.

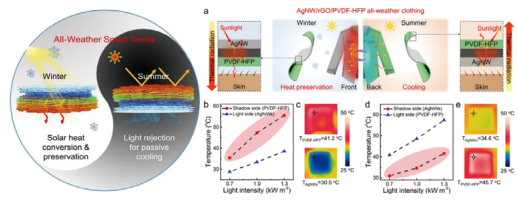

- 보온과 냉각의 상반된 기능을 갖는 야누스 섬유 소재는 은나노와이어와 환원 그래핀 산화물, PVDF-HFP를 섬유 멤브레인에 적용하여 열복사 냉각 효과와 열보존(보온) 효과를 동시에 발휘하여 양면이 서로 다른 광열 특성을 갖는 전도성 나노 하이브리드 섬유 소재로서 경량성과 통기성이 매우 우수하다. 관련 연구로는 중국의 샹탄대학교(Xiantan University)와 동난대학교(Southeast University), 홍콩의 이공대학교 (Polytechnic University), 벨기에의 몽스대학교(University of Mons) 등에서 진행되고 있다. 보온/냉각 이외에도 친수/소수 등 이종 양면의 텍스타일 기능화 가공 연구가 이루어지고 있다.

환경 및 바이오 센싱 섬유 소재

- 화학적으로 민감한 염료, 효소 등과 같은 활성분자를 이용하여 사용자 착용 환경에서 바이러스, 독소, 화학 물질 등에 노출 시 변색 및 발광으로 위험을 감지·경고할 수 있다.

- 실크피브로인과 반응성 분자(pH 민감성 물질 및 젖산산화효소 등), 알긴산나트륨, 가소제 등과 혼합한 바이오잉크를 섬유에 인쇄하여 pH 변화에 따른 피부 건강 검진, 젖산산화효소를 통한 피로 수준 정도를 색상 변화를 통해 측정할 수 있다.

- 또한 안전 측면에서 CNT, 그래핀, 전이금속 탄화물 등의 전기적·물리화학적 특성을 반영하여 유해가스를 감지할 수 있는 텍스타일 센서도 개발되었다. NH 및 NO 가스 등의 검출을 위해 폴리아닐린(PANI), 환원 그래핀 산화물(rGO), Pd 나노입자 등이 활용되며, 가스 감지 후 변색, 전기적 신호, 모니터링 지원 등으로 결과를 제시할 수 있다. 현재까지 상용화된 사례는 없으며, 소방복이나 화학복 등 산업용 보호복 제품을 중심으로 프로토타입 및 제품화 연구가 진행되고 있다.

5. 스마트섬유 관련 표준화 동향

- 스마트섬유 관련 표준화는 2008년 유럽표준화위원회인 CEN의 Smart textile working group의 설립을 시작으로 하여 2010년 이후 AATCC, ASTM, IEC, EN, ISO에서도 관련 분과를 설립하여 표준화 활동이 가속화되고 있다.

- 2017년 2월 대한민국 주도로 IEC TC124가 설립되어 웨어러블 디바이스 관련 표준 개발이 진행 중이며, 이와 관련하여 WG2 E-textiles 그룹에서 스마트섬유 관련 표준이 개발되고 있다.

- 웨어러블 디바이스 및 스마트섬유 관련한 국제표준의 제정 건수는 매년 증가하는 추세이며, 표준화는 CEN과 IEC가 선도하고 있다. 단, 스마트섬유 표준은 주로 전기전도성의 측정에 중점을 두고 있으며, 성능에 관한 평가 표준은 일부 개발이 시작되는 단계다.

- 2018년까지는 용어 정의 표준과 전기저항 측정 표준이 소수 발표되었다. 이후 2019년부터 2022년까지 제품 관점에서의 기본 요구 성능과 전도사, 전도성 원단, 스냅 단추 등 핵심 소재 및 부품에 대한 기본 성능 평가법 표준이 주로 제정되었다. 2022년부터는 제품의 기능성에 대한 표준화가 활발하게 진행되고 있다. 장갑을 통한 손가락 움직임 측정법(IEC 63203-402-1, 2022c)과 웨어러블 디바이스에서 걸음 수 측정에 대한 성능 평가법(IEC 63203-402-2, 2023b)이 제정되었으며, 2024년과 그 이후에는 다양한 표준화 단체에서 주로 기능성과 내구성에 대한 표준이 발표될 것으로 예상된다.

IEC(국제전기기술위원회)

- 현재 스마트섬유 및 웨어러블 디바이스 품목으로 가장 활발하게 표준화가 추진되고 있는 기관은 IEC다. 웨어러블 전자소자와 기술에 대한 IEC 표준화 작업은 IEC TC(technical committees) 124에서 추진되고 있으며, 본 기술위원회는 2018년 설립되어 총 4개의 working group(WG)을 운영하고 있다. 각 WG은 용어의 정의, 전자섬유, 재료, 기기와 시스템 단위의 표준화를 추진하고 있다.

ISO(국제표준화기구)

- ISO TC 38은 섬유에 대한 국제표준화를 담당하고 있는 기술위원회로, 이중 WG 32에서 스마트 텍스타일 표준화를 추진하고 있다. 발표된 표준으로는 비접촉 방식의 면저항 측정법(ISO 24584, 2022)과 용어 정의 표준(ISO/TR 23383, 2020) 등이 있다. 현재 개발 중인 프로젝트로는 전도성 원단의 터치스크린 작동 성능 시험법, 스마트의류 제품의 지속가능성 등이 있다.

CEN(유럽표준화위원회)

- CEN은 스마트섬유 분야에서 선도적으로 표준화를 추진하고 있다. 2011년 스마트 텍스타일에 대한 용어 정의 표준을 가장 먼저 발표했으며, 2016년 전자섬유에 대한 선저항 측정법 표준(BS EN 16812, 2016)을 제정했다. 또한 2021년에는 스마트 소방복의 선택과 사용, 관리와 유지에 대한 가이드라인 표준을 일찍이 발표하였는데(CEN/TR 17620), 제품의 상용화 단계에 대비해 선제적으로 표준이 개발되었다. CEN 내에서 섬유 및 섬유 제품에 대한 표준화를 담당하는 기술위원회는 CEN/TC 248이며, 이 가운데 WG 31이 스마트 텍스타일 표준화를 추진하고 있다.

6. 결론

- 2021년 이후 디지털과 데이터를 활용하는 기술 및 관련 시장이 크게 성장하고 있다. 다양한 센서의 소형화와 데이터 저장 및 전송 시스템의 개선, AI 데이터 분석 기술의 발전으로 심박수, 근전도, 호흡수, 보행 습관, 에너지 사용량, 자세, 체온 등 다양한 정보들을 수집할 수 있게 되었다. 또한 착용자의 활동을 모니터링하고 활동 퍼포먼스를 향상하는 서비스로 연결되고 있다.

- 스마트섬유는 텍스타일 기반 웨어러블 디바이스 제품이다. 인체 착용 상태에서 쾌적성과 활동성을 부여하기 위해 텍스타일을 기반으로 제작되어 일반적인 의류의 형태적 특징과 기능을 유지하면서도 인체와 직접 접촉하여 신체 및 일상의 모든 것에 대한 모니터링과 반응이 가능한 제품이다. 이는 인체와의 최근접 환경을 형성하며, 인체 특성을 고려한 개인 맞춤화 서비스가 가능하다. 이와 같은 장점으로 인해 소방 등 특수복, 군사·방위, 스포츠·레저, 의료·헬스케어 분야 등 산업 전 분야로 확대가 가능하고 성장성이 매우 높은 산업이다.

- 스마트섬유 관련 주요 국가별 정책으로는 스마트섬유 핵심기술 확보, ICT 기술 융합을 통한 군·소방 ·스포츠·헬스케어 분야로의 적용을 위한 기반 조성 및 지원 정책이 활성화되고 있다.

- 국내에서는 전기전도성 소재, 텍스타일 기반 전자소자 등 원천기술 및 소재·부품 단계의 연구가 활발한 편이며, 미국 등 주요국과의 원천기술 격차가 크지 않은 것으로 평가된다. 그러나 제품 및 서비스 산업화 측면에서 수요-제조 간 협업 체제, 이종 기술 간 융합 수준, 완제품 제조를 위한 공급망 확보, 양산성 기술 및 서비스 연계가 미흡하여 고도화된 다기능의 제품보다는 단순 용도 및 시장 안정성이 확보된 제품 위주로 단순화된 상황이다. 시장의 수요를 반영한 제품 설계 및 생산 기반 기술 확보 시 고도화된 웨어러블 디바이스 신시장이 창출 가능하므로 이를 위한 적극적인 투자와 지원이 필요하다.

출처 및 참고 자료

1. “E-Textiles & Smart Clothing 2021-2031: Technologies, Markets and Players”, IDtechEx Research.

2. “Smart Textiles Market with COVID-19 impact analysis by Type (Passive, Active/Ultra-smart), Function (Sensing, Energy Harvesting & Thermo-electricity, Luminescence & Aesthetics), Vertical, & Geography - Global Forecast to 2026”, MarketsandMarkets, 2021. 10.

3. 「섬유패션의 디지털 전환 전략: 글로벌 패션테크(섬유패션+IT) 선점을 위한」, 산업통상자원부, 2022.02.

4. 「섬유패션산업 한국판 뉴딜 실행전략」, 산업통상자원부·한국섬유산업연합회, 2020.11.

5. 「2020년 섬유산업 HCI 융합섬유 전문인력 양성 방안 보고서」, 한국섬유산업연합회, 2021.01.

6. 「중소기업 전략기술 로드맵」, 중소벤처기업부, 2024.02.

7. 『스마트 섬유 주요 활용분야별 기술개발 동향과 적용사례 및 산업분석』, 좋은정보사, 2021.02.

저자 : 윤석한 섬유PD / KEIT 전영민 팀장 / 코티티시험연구원

'산업기술' 카테고리의 다른 글

| 경량 소재 마찰교반용접 기술 및 장비개발 최신 동향과 적용 사례 (0) | 2025.02.10 |

|---|---|

| 평판 OLED를 이용한 공간 표시 차세대 디스플레이 기술 (0) | 2025.02.10 |

| 극저온 냉동기의 활용 사례 및 개발 동향 (0) | 2025.02.09 |

| 양극·음극 원료 및 소재에 대한공급망 이슈 (0) | 2025.02.08 |

| 국내 활성탄소 공급망 안정화기술동향 (0) | 2025.02.07 |

댓글