가스 정제용 세라믹 원료 소재 공급망 및 개발 동향

<목차>

0. 요약

1. 개괄(개요)

2. 국내외 기술 동향

3. 관련 시장 및 기업 동향

4. 관련 정책 동향 및 파급력

5. 시사점

출처 및 참고자료

0. 요약

- 2021년 이후 전 세계적으로 탄소중립과 수소에 대한 국가적·산업적 관심과 투자가 크게 확대되고 있다. 탄소중립은 다양한 가스산업과 밀접하게 관련되어 있고, 가스 관련 산업의 기반기술로 가스 채굴, 전환, 포집, 정제, 저장 등의 분야를 들 수 있다.

- 다양한 가스산업 중 가스 정제 분야의 국산화 기술이 취약하고, 특히 고순도 수소 제조를 위한 분리막 소재 및 모듈화 기술은 선도국과의 기술 격차가 커서 이에 대한 투자와 관심이 필요한 상황이다.

- 가스 생산을 위한 전환 및 정제 과정에서 다양한 세라믹 소재가 사용되고 있고, 특히 이 중 일부는 그 국가적 ·산업적 중요성 때문에 전략 핵심품목으로 선정되어 있다.

- 따라서 본고에서는 가스 정제, 특히 수소 제조용 분리막 분야의 소재, 모듈 및 시스템 관련 기술 동향과 관련 시장, 기업, 정책 동향, 그리고 향후 나아가야 할 방향 등에 대해 살펴보고자 한다.

1. 개괄(개요)

- 2021년 10월 31일부터 11월 13일까지 스코틀랜드 글래스고(Glasgow)에서 개최된 제26차 유엔기후 변화협약 당사국총회(COP26) 이후 전 세계적으로 탄소중립 및 수소와 관련된 산업 및 연구·개발이 급속도로 확대되었다. 탄소중립은 다양한 가스산업과 밀접하게 관련되어 있고, 특히 대표적인 온실가스인 이산화탄소(CO2)와 메탄(methane, CH4) 등의 감축을 위한 개발 및 투자가 활발하게 진행되고 있다. 가스 관련 산업의 기반기술은 대표적으로 가스 채굴, 전환, 포집, 정제, 저장 등의 분야를 들 수 있으며, 특히 산업적으로 적용 가능한 수준의 가스 순도를 얻기 위해서는 가스 전환 및 정제 과정이 필수적이다. 가스 전환을 위한 균일/비균일 반응은 다양한 산업 분야에서 관련 기술이 매우 광대하므로 본고에서는 정제되지 않은 가스의 순도를 높이기 위한 가스 정제기술, 특히 최근 들어 급성장하고 있는 수소 가스의 생산을 위한 가스 정제기술 및 이를 위한 소재, 가치사슬·공급망 및 기술개발 동향에 관하여 논하고자 한다.

- 가스 전환 및 정제 과정에는 다양한 기술과 소재가 필요한데, 특히 촉매, 흡착제, 분리막 등의 분야에서 세라믹 소재가 폭넓게 사용되고 있다. 특히 이 중 일부는 그 국가적·산업적 중요성 때문에 전략 핵심품목으로 선정되어 있다. 따라서 본고에서는 가스 정제, 특히 수소 제조용 분리막 기술과 관련된 소재, 모듈 및 관련 개발 동향 등에 대해 살펴보고자 한다.

2. 국내외 기술 동향

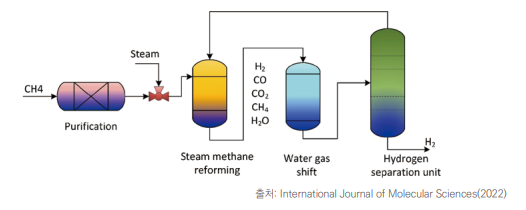

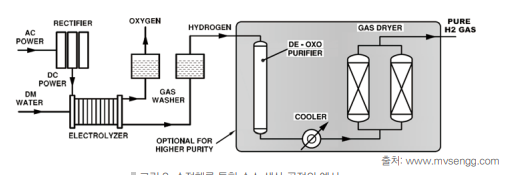

- 현재 산업에서 수소를 생산하는 대표적인 기술로는 수증기 개질(steam reforming) 반응을 들 수 있다. 통상 800℃ 이상의 고온에서 탄화수소(주로 메탄) 연료와 수증기를 촉매 반응(catalytic reaction)시켜 수소를 생산하는데, 이 반응 다음에 가스를 수성가스전이(water gas shift) 촉매반응 공정을 거쳐 더 많은 수소를 생성시킬 수 있다. 이후 가스 정제 공정을 거치면 고순도의 수소를 생산할 수 있다. 이 수증기 개질 공정에서 다량의 이산화탄소(CO2)와 일산화탄소(CO)가 발생하게 되고, 일산화탄소의 많은 부분은 수성가스전이 반응에서 다시 이산화탄소와 수소로 전환된다. 하지만 수증기 개질 및 수성가스전이 공정을 거친 후 이산화탄소와 일산화탄소가 함계 존재하므로 고순도의 수소 제조를 위해서는 반응 후의 가스를 정제하여 수소를 분리해 내야 한다.한다. 또한 최근 주목받는 수전해(water electrolysis, 물의 전기분해)를 통한 수소 제조공정에서도 반응 후 가스의 수소 정제 공정이 필요하다. 통상 개질, 수전해, 부생 수소의 순도는 40∼99.9%로, 고순도 수소(99.99%, 4N 이상)를 요구하는 활용처(모빌리티, 연료전지 등)에 공급하기 위해서는 추가적인 정제가 반드시 필요하다.

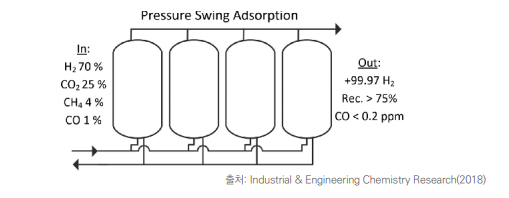

- 일반적으로 수소를 고순도로 정제하는 기술은 대표적으로 ① 정제 前 가스를 고압 상태에서 흡착제에 통과시켜 불순물 성분을 제거·정제하는 저에너지 분리공정인 PSA(Pressure Swing Adsorption, 압력변환흡착) 방식과, ② 수소분자 또는 프로톤(proton, H+)만 금속 또는 세라믹 소재를 투과할 수 있도록 하여 다른 기체와 분리하는 수소 분리막 방식으로 구분할 수 있다.

- PSA 공정은 오래전부터 산업적으로 사용되어 온 상용화 기술로 수소의 순도 및 생산량 면에서 성능이 검증되었다. 그러나 낮은 회수율과 높은 비용 및 장치의 크기 면에서 여전히 한계가 존재하고, 고성능 PSA 장비의 경우 주로 해외 기업에 의존하고 있다.

- 반면, 수소 정제용 분리막은 기존 PSA 대비 공정이 간단하고 면적이 작아 수소충전소뿐만 아니라 석유화학, 제철소 등의 부생가스산업, 수소생산기지 등 다양한 수소 생산설비에 적용할 수 있는 잠재적 가능성이 높다. 산업 연계성 또한 우수한 면이 있으나 아직 산업적으로 적용할 수준의 기술과 제품이 확보되지 않아 전 세계적으로 유수 기업 및 연구소들이 경쟁적으로 개발 중에 있다. 특히 세라믹 지지체를 사용하는 수소 분리막의 경우 기술 국산화 가능성이 높으며, 저렴하게 수소를 공급할 수 있기 때문에 원가경쟁력이 높을 것으로 예측된다.

- 정부의 수소 생산 관련 사업에 따라 현대로템, 제이엔케이히터 등 국내 기업에서 수소추출기를 국산화하여 납품하고 있으나, 수소추출기의 핵심부품인 고순도 수소정제기는 대부분 해외의 PSA 장치를 수입하여 적용하고 있다. 국내는 고순도 수소 정제 핵심기술이 확보되지 않아 흡·탈착을 이용한 PSA 장치를 해외 선도사 제품에 의존하고 있으며, 수소정제 기술의 부재는 향후 에너지 안보에 위협이 될 수 있어 기술 내재화가 필요하다. PSA 기술의 높은 해외 의존도, 비용, 면적 등의 한계와 최근 대두되는 기존 수소 충전소의 낮은 경제성 및 환경성을 동시에 해결하기 위해 국내 기술이 적용된 수소 정제 시스템이 개발되어야 한다.

- 수소 정제를 위한 분리막은 고순도 수소 정제기술의 국산화와 수소 가격 경쟁력 확보를 위해 개발이 필요한 기술로, 분리 방법에 따라 미세 다공성의 분자 투과막과 치밀한 금속층으로 이루어진 프로톤 투과막으로 구분할 수 있다.

- 프로톤 투과막은 아직 범용화된 기술이 아니지만, 수소 분리막 기술 중 상업적으로 유망한 기술 중 하나다. 특히 프로톤 투과막 중 팔라듐계 치밀막은 수소 투과도 및 분리도가 우수하고, 물리·화학적으로 안정적이어서 99.99% 이상의 고순도 수소가 필요한 공정의 수소정제기에 적용되고 있다. 또한 팔라듐계 치밀막은 개질기 후단의 CO2와 H2 혼합 가스에서 수소만 분리하므로 고순도의 수소를 정제·생산함과 동시에 투과하지 못한 CO2를 포집할 수 있는 장점도 있다. 수소 제조 비용과 생산량은 수소 분리막의 지지체(substrate) 형태와 소재에 따라 달라지며, 지지체 형태 중 평판형은 대면적화가 어려워 scale up 및 실증 연구에 주로 관(tube) 형 지지체가 사용되고 있다.

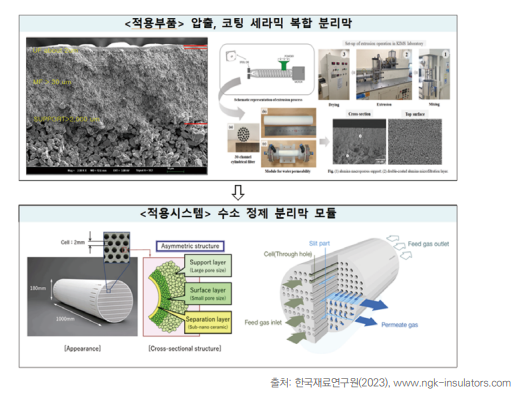

- 분자 투과막 기술의 경우 최근 기존 포일 형태의 분리막 성능을 향상시키고 가격 경쟁력을 확보하기 위해 지지체를 다공성으로 만들어 그 위에 가스 분리층을 일체형으로 형성한 복합막 개발이 활발히 진행되고 있다. 금속 다공성 지지체(porous substrate)는 기계적 강도가 높고 금속 실링(sealing)이 가능하여 모듈화가 쉽다는 장점이 있다. 그러나 표면에 존재하는 기공이 커 표면 조도가 거칠고 고온에서 지지체 성분과 수소 투과층 간의 상호확산 발생으로 인한 수소 순도 감소 등의 단점이 발생한다. 또한 대부분의 다공성 금속 지지체는 주로 수입에 의존하고 있어 수소 생산기술의 국산화율 제고 및 가격 경쟁력 확보에 한계가 존재한다.

- 반면에 다공성 세라믹 지지체는 고온·고압에서 안정적이고 표면의 기공 제어 및 성형이 용이할 뿐 아니라 제조 비용이 저렴하다는 장점이 있으나, 기계적 강도가 약하고 실링이 어려워 모듈화가 어렵다는 단점이 존재한다.

- 국내에서는 팔라듐계 복합막 개발 및 수소 분리막을 이용한 메탄습윤개질에 대한 기술개발이 2000년 전후로 진행되었으나 상용화되지는 않았다. 현재는 한국에너지기술연구원에서 금속 지지체 수소 분리막 기술개발을 수행하고 있다. 최근 하이젠에너지에서 중공사막 형태의 수소 분리막 기술개발을 수행하여 SK에코플랜트와 실증 연구를 진행하고 있다.

- 금속 지지체 기반 분리막에서 금속 기판을 현재 전량 수입에 의존하고 있어 수소 생산기술 국산화율 제고 및 가격 절감에 한계가 존재한다. 또 표면 조도가 비교적 거칠고 운전 온도에서 지지체와 수소투과층 간의 상호확산·반응으로 인해 장기 안정성이 우려된다. 세라믹 중공사막은 기계적 강도가 약하기 때문에 대면적화가 쉽지 않고 고온 밀봉이 어려워 dead-zone이 발생할 수 있어 高 비표면적 장점이 상쇄되는 문제점이 있다.

- 수소 정제용 세라믹 분리막은 고강도 세라믹 지지체 압출, 중간층 코팅, 나노 기공 제어, 무전해도금, 고온 밀봉 등의 면에서 기술 진입 장벽이 높다. 독일, 미국, 일본 등 일부 국가에서만 상용화에 성공한 기술로 기존 PSA에 비해 공정이 간단하고 설치 면적이 작아 수전해 시스템, 천연가스 개질기, 수소 터미널, 부생 가스산업, 수소모빌리티(차량·선박 등)를 비롯한 다양한 산업으로 연계·활용이 가능할 것으로 기대되지만, 현재 국내 기술 수준은 높지 않은 상황이다.

- 금속 지지체의 한계를 극복하기 위해 세라믹 지지체를 사용한 수소 분리막 개발을 위해서는 압출 성형을 통한 기공 제어로 강도를 향상시키고, 세라믹 소재와 물리·화학적 특성이 유사하면서 고온·고압에서 밀봉 가능한 밀봉 소재를 발굴·적용하여 기존 세라믹 지지체의 단점을 극복해야 할 필요가 있다. 압출형 세라믹 지지체를 활용한 수소 분리막이 개발된다면 수소 정제 분야 국산화율 제고와 비용 절감을 정부의 정책과 부합하게 달성할 수 있을 것으로 예상된다.

3. 관련 시장 및 기업 동향

- 글로벌 수소 생산 시장은 2022년 1,516억 달러에서 2027년에는 2,048억 달러 규모를 형성할 것으로 예상되며, 세계 수소 생산 시장의 2022~2027년도 연평균성장률(CAGR)은 6.2%로 2027년에는 2,048억 달러, 2030년에는 2,453억 달러까지 성장할 것으로 전망된다.

- 현재 세계 수소 시장은 Air Liquide, Linde, Messer, Hydrogenics, Inox, Air Products and Chemicals 등이 주도하고 있다. 최근에는 일본의 Taiyo Nippon Sanso, 미국의 Teledyne Energy Systems, 캐나다의 Xebec과 HTEC(Hydrogen Technology & Energy Corporation)과 Advanz Hydrogen Generation 등이 경쟁 업체로 부상 중이다.

- 해외는 이미 분리막 기반 수소정제기를 상용화하여 판매 중이며, 특히 최근에는 세라믹 지지체와 팔라듐 합금을 이용한 수소분리막 scale up 연구도 추진되고 있다.

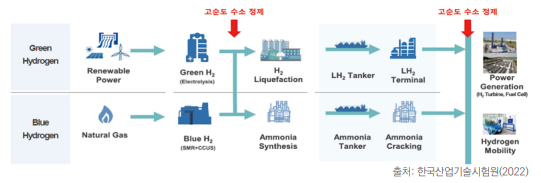

- 수소는 점차 늘어가는 에너지 수요, 환경 오염, 에너지 자원의 지역 편중으로 인한 수급 불안 및 자원 고갈 등의 문제를 해결해 줄 지속적이고 친환경적인 에너지원으로 평가되고 있다. 수전해(그린수소), 개질 (블루수소), 부생(화이트수소), 원자력(핑크수소)에서 생산된 수소의 순도는 40~99.9%이며, 연료전지나 자동차 등에 적용 시 요구되는 4N(99.99%) 이상의 순도를 확보하기 위해서는 모든 수소 생산 공정 및 수입 과정에서 추가적인 고순도 정제가 필요하다.

- 세라믹 기반 수소 분리막은 Pall(美), ECN(和), Tokyo Gas(日), Inopor(獨), TAMI(佛) 등 해외 선도 기업들이 주도하고 있다. 국내는 아직 기술의 완성도는 낮지만, 경쟁력 있는 기술개발 시 관련 공급망 구축이 가능할 것으로 예상된다.

- 수소 분리막 기반 고순도 수소 정제 시스템은 기존 PSA 대비 공정이 비교적 간단하고 설치 면적이 작아 수전해 시스템, 천연가스 개질기, 수소 터미널, 부생가스산업, 수소모빌리티(차량·선박 등), 수소충전소 (「수소법」 상 2050년 2,000기 이상 공급 목표) 등의 수소산업 적용 및 다양한 산업으로 연계·활용될 수 있을 것으로 전망된다. 또한 세라믹 기반 가스 분리막 기술은 산업가스(산소 등) 정제 및 CCS용 순산소 연소(oxy-fuel combustion) 등에 적용될 수 있어 산소 분리막 시장에도 활용이 가능할 것으로 보인다.

4. 관련 정책 동향 및 파급력

- 우리나라는 세계 최초로 제정된 「수소법」과 다양한 정책을 통해 청정수소 선도국가로의 도약을 계획하고 있으며, 이러한 정부의 비전 달성을 위해서 핵심 프로젝트인 수소 생산설비 국산화를 통한 청정수소 선도국가 경쟁력 확보가 필요하다.

- 정부는 제4차 수소경제위원회(2021.11)에서, 0.22백만 톤에 불과한 수소 공급량을 2030년에 3.9백만 톤, 2050년에는 27.9백만 톤으로 늘리면서 단가 3,000원/kg-H2에 공급하겠다는 내용을 포함한 「제1차 수소경제 이행 기본계획」을 확정하고 수소경제 이행 추진 체계를 마련했다.

- 또한 수소 제조기술은 한국형 녹색분류체계에서 정한 온실가스 감축을 위한 핵심 경제활동으로, 탄소중립 기여도가 매우 높은 분야다. 이러한 수소 생산기술 중 세라믹 분리막 기술은 대부분 해외 기술·장비에 의존하는 기존 압력변환흡착(PSA) 대비 가격 경쟁력 확보가 가능한 국내 기술로, 고순도 수소가 필요한 활용처(운송, 발전, 반도체 등)에 안정적인 공급이 가능할 것으로 보이다.

- 수소 분리막 기반 고순도 수소정제기는 설치 및 운영상의 장점으로 인해 다양한 수소산업에 적용이 가능하며, 다양한 산업과 연계되어 활용될 수 있을 것으로 예상된다. 특히 수소 분리막에 세라믹 지지체를 적용하는 경우 고온·고압에서 안정적이고 표면의 기공제어 및 성형이 용이하면서도 제조 비용이 저렴하다는 장점이 있다. 하지만 수처리 분야와 달리 고순도 수소 생산을 위한 세라믹 분리막의 핵심 소재 및 부품은 일본과 미국에서 과점 공급망 형태를 띠고 있다. 다만 국산화는 거의 이루어지지 않은 실정이라 향후 도래할 수소경제시대에 에너지 안보와 직결되는 핵심기술로서 소재 및 부품 공급망의 해외 의존성 해결을 정부의 정책·지원을 통해 시급히 해결할 필요가 있다.

5. 시사점

- 수소를 안정적이고 저렴하게 공급하기 위한 생산·정제·수송·저장 기술개발은 정부 정책과 관련 법령뿐만 아니라 전 세계적인 에너지 패권 다툼의 핵심 무기가 될 것으로 전망되고 있다. 모빌리티, 연료전지, 발전 등에 활용하기 위해 수소 생산 및 수입 과정에서 추가적인 고순도 정제가 필요하지만, 수전해 및 개질기와 같은 수소 생산 장치에 비해 보조설비(BOP)로 인식되어 수소 정제 장치의 국산화가 거의 이루어지지 않은 실정이다. 특히 BOP에서 복합 분리막 기술은 기존 PSA 대비 잠재적인 원가 경쟁력이 높기 때문에 수소 생산단가를 낮추는 효과가 클 것으로 예상된다.

- 수소 분리용 세라믹 분리막은 고강도 세라믹 지지체 압출, 중간층·분리층 코팅, 나노 기공 제어, 무전해도금, 고온 밀봉 등 기술 진입장벽이 높아 나노융합기술 수준이 높은 독일, 미국, 일본 등 일부 선도국에서만 상용화에 성공한 실정이다. 단기간 내 국내 세라믹 분리막 기술을 고도화하기 위해서는 정부의 지원뿐만 아니라 국제 협력도 필요할 것으로 보인다. 2030년 이후 수소사회가 본격적으로 시작될 것으로 전망되기 때문에 세계 선도기관과의 국제 협력을 통해 기술 격차를 극복하면서도 독자적인 기술을 조기에 확보하는 것이 중요해 보인다.

- 수소 정제와 관련하여 독일, 미국, 일본 등 기술 선도국가의 경우 세라믹 기반 수소 분리막의 성능과 내구성을 향상시키기 위한 시제품 성능 및 신뢰성 평가 수준까지 개발이 진행되고 있다. 그러나 국내 수소 분리막 기술은 후발주자로서 기본 성능 검증 단계인 TRL 4단계 수준이라 이를 따라잡기 위한 전략이 필요하며, 이를 위해 다양한 기술개발과 신기술에 대한 투자가 적극적으로 이뤄질 필요가 있다.

출처 및 참고자료

1. 미국 조 바이든 대통령의 COP26 연설 사진, Paul Ellis/AFP/Getty Images. edition.cnn.com/world/live-news/ cop26-climate-summit-11-02-21/h_275253fa05665c7250283b41ff872111.

2. Nayef Ghasem, “A Review of the CFD Modeling of Hydrogen Production in Catalytic Steam Reforming Reactors(수소 생산을 위한 메탄 개질 공정 개략도)”, International Journal of Molecular Sciences. 23. 16064. 2022.12.; doi.org/10.3390/ijms232416064.

3. 수전해를 통한 수소 생산 공정의 예시, 'MVS Engineering', www.mvsengg.com.

4. Frederico Relvas, etc., ‘수소 생산을 위한 PSA 공정 예시’, “Single-Stage Pressure Swing Adsorption for Producing Fuel Cell Grade Hydrogen”, Industrial & Engineering Chemistry Research. 57, 14, 5106-5118, 2018.; doi.org/ 10.1021/acs.iecr.7b05410.

5. 팔라듐 분리막을 통해 수소가 확산되는 개략도, 'Fraunhofer Institute for Surface Engineering and Thin Films IST', www.ist.fraunhofer.de/en/technologies.

6. 분리막을 이용한 수소정제기술 예시, 「블루 수소충전소용 수소정제 막분리 시스템 실증 기술개발」, 1차년도 보고서, 2022.

7. 분리막을 이용한 수소정제기술 예시,“<연속기획> 수소경제 주목되는 기술·제품 47. 한국에너지기술연구원의 ‘팔라듐 분리막 암모니아 분해기술’”, 「월간수소경제」, 2022.11. www.h2news.kr/news/articleView.html?idxno=10515.

8. 압출 및 코팅을 통해 제조된 세라믹 복합 분리막 및 모듈 예시, “고위험 폐수의 처리를 위한 세라믹 필터 소재기술 개발", 추계 한국세라믹학회 발표자료. 한국재료연구원. 2023.

9. NGK’s sub-nano ceramic membranes, NGK INSULATORS, www.ngk-insulators.com/en/rd/subnano.

10. 수소생산 시장 규모 및 성장률, 'Hydrogen Generation Market', Global Market Insights. 2023. www.gminsights.com.

11. 국내 청정수소 생산 및 수입 밸류체인, “한국형 청정수소 인증제도 개발”, 춘계 공업화학회 발표자료. 한국산업기술시험원. 2022.

12. 컬러수소(Color hydrogen)별 수소 생산 시스템, SK E&S 미디어룸. media.skens.com.

13. “제1차 수소경제 이행 기본계획의 달성 목표”, 「제1차 수소경제 이행 기본계획」, 제4차 수소경제위원회. 2021.

저자 : 이건훈 세라믹 PD / KEIT 신용관 연구위원 / KEIT 최준환 책임연구원 / 한국재료연구원

'산업기술' 카테고리의 다른 글

| 양극·음극 원료 및 소재에 대한공급망 이슈 (0) | 2025.02.08 |

|---|---|

| 국내 활성탄소 공급망 안정화기술동향 (0) | 2025.02.07 |

| 국내 경량금속소재 기술개발 동향 (0) | 2025.02.07 |

| 극한성능 접착제의 기술동향과 시장전망 (0) | 2025.02.07 |

| 금형산업 디지털 전환 기술 동향 (0) | 2025.02.05 |

댓글